中高生のスポーツ選手に多い「腰椎分離症」や「疲労骨折」。単なる使いすぎではなく、身体の使い方の癖、骨盤・胸郭・股関節の可動性や支持性のバランスが深く関わっています。ピラティス的な視点で、痛みの背景と改善のヒントを探ります。

反ると痛い、その腰の痛み。

中高生のスポーツ現場でよく耳にする「腰の痛み」。

特に、野球・サッカー・体操・バレーボールなど反復的な伸展・回旋動作が多い競技では、腰椎分離症やその前段階の疲労骨折が見られることがあります。

よくあるお悩み:

- 腰を反ると鋭い痛みが出る

- 長時間の立位・座位でも違和感がある

- 病院で「分離症の疑い」と言われ、コルセット装着を指示された

- 「休む」以外の対処法がわからない

疲労骨折〜分離症とは?

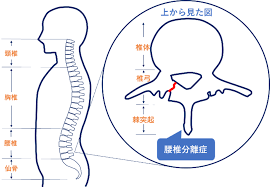

腰椎(特に第5腰椎)に繰り返し負荷がかかることで、椎弓部分に亀裂が入り、最終的に骨が分離してしまう状態が腰椎分離症です。

レントゲンでは初期に写らないこともあり、MRIでの確認が必要なこともあります。

進行段階

- 【初期】:疲労骨折(ストレス反応・骨膜炎)

- 【中期】:分離状態(両側性の分離もあり)

- 【進行】:すべり症(椎体の前方移動)

原因は「使いすぎ」だけじゃない

確かに練習量の影響も大きいですが、同じ練習をしても腰を痛める子とそうでない子がいるのはなぜでしょう?

その差は、

- 胸郭と骨盤のアライメント不良

- 股関節の可動域制限

- 体幹(腹圧)支持の不十分さ

- 呼吸パターンの乱れ(浅い胸式呼吸)

- 姿勢のアンバランス(反り腰・肋骨前方突出)

といった、全身的な動作パターンの違いに表れます。

スミカの視点|腰椎ではなく「他の部位」が主役になる身体へ

私たちがセッションで見るのは、

「腰をどう守るか」ではなく「腰に頼らなくていい身体の動きができているか」。

よくあるパターン:

- 股関節が屈曲・内旋方向に固まっていて、代償的に腰椎が過伸展している

- 胸郭が広がらず、腰椎に呼吸運動が集中している

- 骨盤が前傾しすぎ、腹圧が抜けている

こうしたパターンは、静的な姿勢評価だけでは見えにくいこともあります。

ピラティスでは、動きの中での癖や過剰な部位の使用を「見て感じて修正」していきます。

実際のセッション例(中学3年・野球部)

初回評価では、

- 肩甲帯の不安定性

- 胸郭の可動性の左右差

- 腹横筋・骨盤底筋の協調不足

が見られました。

ピラティス的アプローチとして、

- 呼吸パターンの再構築(横隔膜の可動性UP)

- 骨盤と胸郭のニュートラル保持の意識

- 下肢との連動性を高める基礎ワーク

を行い、3〜4回目で日常の痛みはほぼ消失。

部活動への復帰後も動作の再教育を継続中です。

再発を防ぐには、「動きの再構築」が必要

安静やコルセットだけでは、「なぜ起きたのか?」は変わりません。

ピラティスはリハビリ的な要素を持ちながら、

動きの質を変えることで再発を防ぎます。

- 無意識のうちに腰に頼る動き方

- 呼吸が浅く、身体の中心が支えられない状態

- 股関節・胸郭がうまく連動していない動き

これらを整えていくことが、腰を守るだけでなく、パフォーマンスアップにもつながるのです。

セッション受付中|身体を根本から整えたい方へ

スミカでは、成長期のアスリートの身体に無理なくアプローチしながら、「動き方」「感覚」「呼吸」を整えていきます。

休むだけでなく、「再発しない身体の使い方を身につけたい」と考える方へ。

お気軽にご相談ください。

👉 [スポーツコンディショニングのセッションの詳細を見る](https://pilates-sumica.com/news/sports-conditioning)